摂食嚥下障害看護認定看護師 安江 智子

東海中央病院 認定看護師 提供

名医が教える!元気のヒント

東海中央病院 認定看護師 提供

摂食嚥下障害は脳血管障害、神経筋疾患、癌、認知症など様々な理由から起こります。

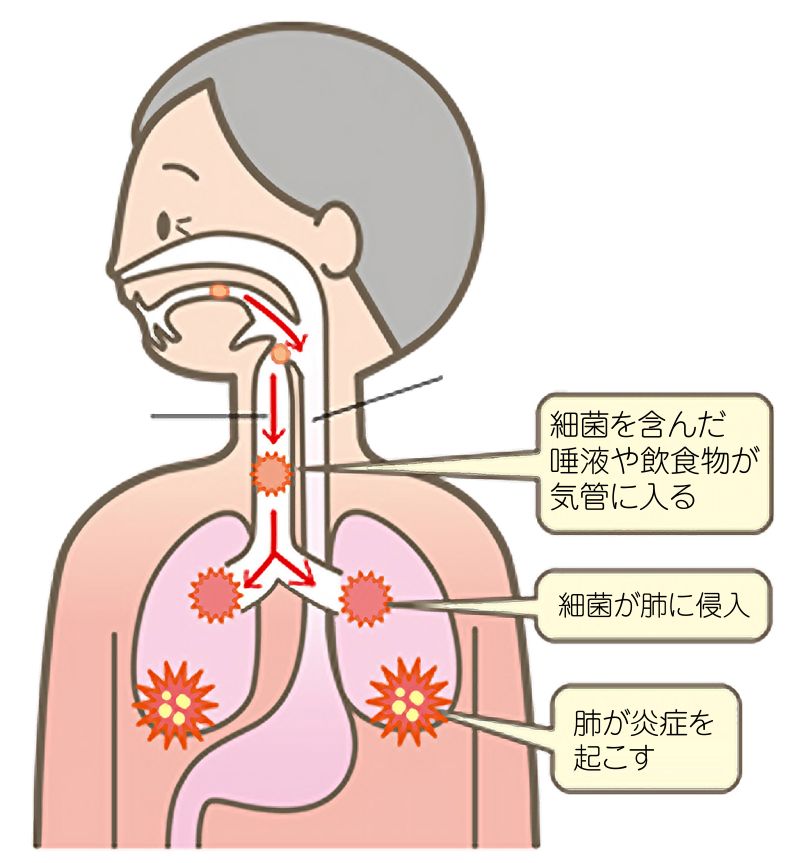

また、健康な高齢者も加齢により食べることに関わる筋肉や、体幹、手足の筋肉が衰えることで、むせやすくなり、食べられない食品が出てきます。食べたり、飲んだりする機能が低下すると、唾液や食べ物が細菌と一緒に気管や肺に入ってしまい、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。

歯磨きや舌みがきでお口の中の細菌数を減らすことで、誤嚥性肺炎の発生率を下げる効果が期待出来ます。歯磨きや舌みがきを毎日の生活の中で習慣化していきましょう。

お口の中の細菌数が最も多いのは、起床時だと言われています。食後だけでなく、夜寝る前や起床時の歯磨きもお勧めします。定期的に歯科を受診して、入れ歯の調整や食べ物を咀嚼するための歯の維持に努めましょう。

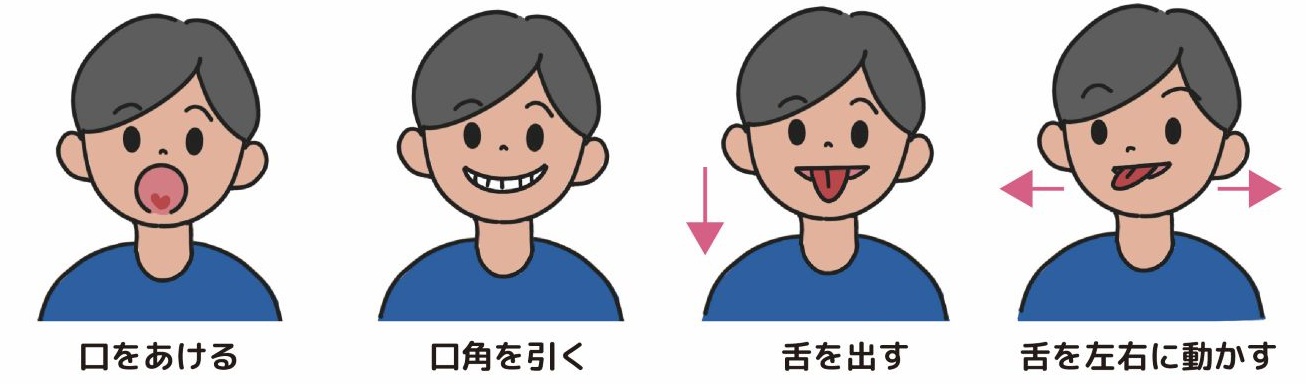

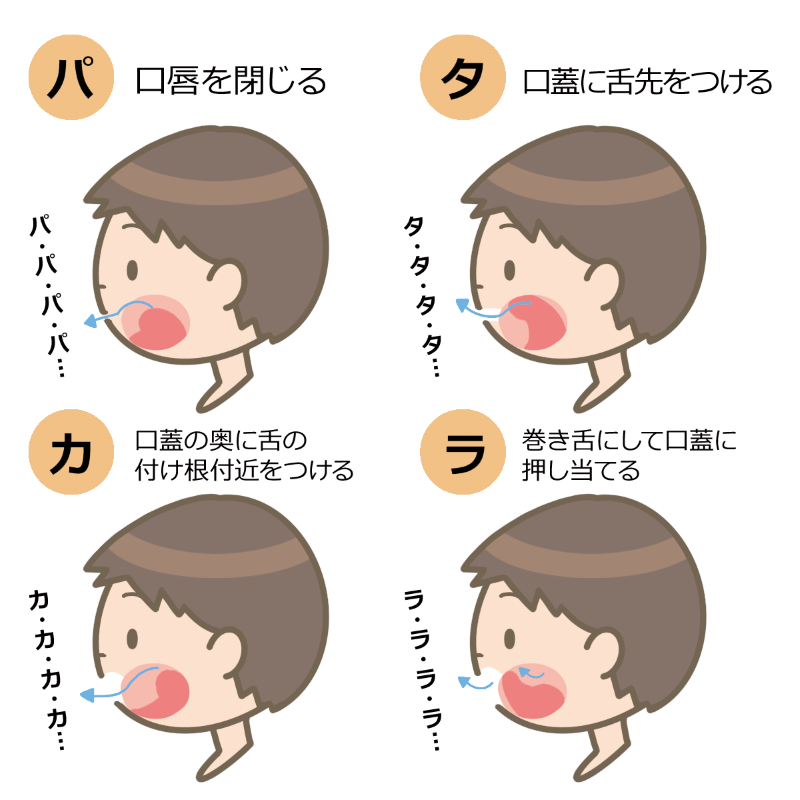

歯磨きや舌みがきは、食べるための口の動きのウォーミングアップにもなります。一緒にお口の体操もしましょう。

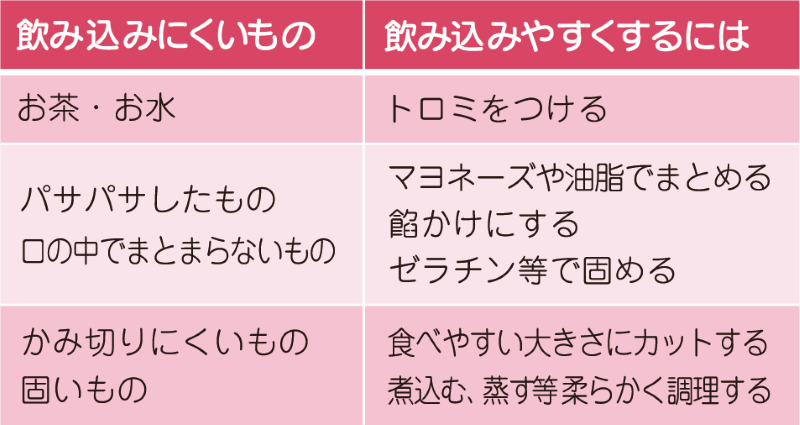

むせやすくなった時、ちょっとした工夫で、食べやすく、飲み込みやすくなります。

食事は上肢や首や肩、胸郭、口腔器官等の動きとそれにかかわるさまざまな筋肉を動かして行います。食事前に、食べるために必要な筋肉を動かしたり、刺激を与えたりすることで、誤嚥を予防することに繋がります。

口から食べることは、栄養摂取の手段であると共に、おいしいものを食べることによる、ストレスの発散や親しい人とのコミュニケーションの場ともなります。食べる楽しみを持ちつづけ、安全に食事を食べ続けられるよう、普段から気を付けていきましょう。